美咲ケンのお琴教室

いつも応援ありがとう!花鳥風月ベースの美咲ケンだ。

ところでさ、第一部の第五話で俺が筝(琴)を弾くシーンがあるだろう。筝ってみんなにはあんま馴染みのない楽器だと思うから、このページでちょっとばかし説明しようかと思うんだ。

まずは琴の流派。音楽の教科書にも載っていると思うけど、「生田流」と「山田流」の二つがあるんだ。俺は生田流だぜ。

生田流は「角爪」って言って、角がとんがった四角い爪を使うんだ。そして、筝に対して斜めに座るんだ。勿論、正座で。

山田流は「丸爪」っていう俺達の爪に近い形のを使うんだ。筝には直角、つまり、真正面に琴がくるように座るんだ。

演奏する曲にも少し違いがあって、山田流は弾きながら歌う曲があるんだけど、生田流にはないんだぜ。

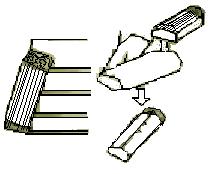

次は、流派の部分で少し話した「爪」についてだ。

爪は象牙かプラスチックで出来ていて、指にはめ込むための輪っこは指の太さに合わせて、後でつける。利き手に係わらず、右手の親指・人差し指・中指にはめるんだ。爪は指紋がある指先の腹側にくるようにするんだ。よく自分の爪側に間違えてつける人がいるんだけどな。

勿論、爪をはめない右手の薬指・小指。左手でだって直接弦にふれて演奏するぜ。

生田流の角爪はとんがった隅っこで、山田流の丸爪は山みたいになっている所のてっぺんで弦を弾くんだ。

さてと、あまり詳しくやるとキリがないからな。後は本編に関係するところだけ、かいつまむか!

『中に入ると、がらんとした六畳の和室に、鮮やかな丸袋に包まれた十七弦と十三弦の、大小二つの筝が立てかけられていた。』

って文章が第五話にあるだろう。まずはここからだ。

「丸袋」ってのは、筝を長い間使わない時や、遠い所に運び出す時にしまっておく専用の袋の事だ。なんだろうな…布の合わせ方からすると、トウモロコシが一番近いかもな。

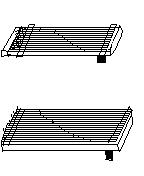

「十七弦」と「十三弦」ってのは、筝の種類。

大きいのは「十七弦」、小さいのは「十三弦」。筝(琴)って言われて真っ先に思い浮かべるのは「十三弦」のほうだな。「十三弦」はいわゆるノーマルサイズで「十七弦」は「十三弦」よりも低音で、合奏の時は伴奏とかベースと同じような役割をするんだ。

立てかけるっていうのは、普通筝は練習が終わった後なんかには「竜頭」っていう、弦を弾く部分を下にして壁にたてて保存するんだ。多分、埃がたまらないようにってのと、場所をとらないようにってのが理由じゃないか?

次はこの場面だな…

『ケンは筝の音色を変えるため、竜甲という筝の胴体部分に乗っている、小さな柱の調整に入った。筝は出せる音の数が限られているので、殆どの場合は一曲ごとに柱の位置をずらして音階を替えなければならない。

『荒城の月』は基本音階である『平調子』から、四弦を一音上げた音階なのだが、次の曲は『乃木調子』と名の付いた音階をベースにしているので、四、九、斗の柱を半音、六の柱を一音半高く設定しなおす必要があった。

柱の移動は、間違えずに手早くする必要がある。

しかし、ケンは極度の緊張で手が震えていた。

落ち着け、落ち着け。と、ケンは何度も心の中で呟いたが、肝心の手は全く言う事をきかず、ケンが一番恐れていた事態が起こってしまった。

柱が大きな音を立てて倒れたのだ。音は竜甲を伝い、さらに大広間全体に反響した。

緊張の糸が切れ、静かだった大広間は突然ざわめき始める。』

…あんまし思い出したくないが、俺が柄にも無く緊張しちまったシーンだな。

ここで説明しておいた方が良さそうなのは、「柱(じ)」だな。主にプラスチック製で、アルファベットのYをひっくり返したような形をしてるんだ。竜甲って筝の胴体と弦の間に、挟むように置くんだ。竜甲に近ければ高い音。遠ければ低い音になる。

柱を置く時、ぴたりと竜甲にはりついている弦を力を入れて上に引っ張らなきゃいけないんだが、慣れないうちはこれが結構怖かったりしたなぁ…。

ずらす時も、柱自体横幅があまり無いから、ちょっと油断すると、あの時の俺みたいに倒しちまうんだ。…これが、ホールみたいな所だとよく目立って恥ずかしいんだ。

と、まぁ、大体こんなもんかな。どうたい、少しは筝の事勉強になっただろ?

本当なら、楽譜(譜面)の読み方とか、もっともっと教えてやりたいところなんだけど、今回はこのくらいにしとくか。

最後に、「十三弦」の基本音階「平調子」の表を載せておくから、上のシーンを読む時の参考にでもしてくれ!じゃあな!!